查疾病

您的当前位置:首页 > 查疾病 > 感染性心内膜炎肾损害

感染性心内膜炎(infective endocarditis,IE)是由微生物(细菌、真菌和其他微生物如病毒、立克次体、衣原体、螺旋体等)直接 感染而产生心瓣膜或心室壁内膜的炎症,包括急性和亚急性心内膜炎症。感染性心内膜引起的肾损害有两种,一种是由于…

查看详细典型症状:不规则发热、肝脾肿大、Osler结节,Roth斑、杵状指、肾小球损害、肾梗塞.单纯白细胞尿

相关症状:无菌性赘生物 食欲不振 高热 乏力

一、症状

1、肾脏表现

(1)免疫性肾炎:免疫性肾炎多发生于心内膜炎发病后数周,符合免疫反应发生的机制。表现为不同程度的镜下或肉眼血尿、蛋白尿、红细胞管型。轻至中度急性肾炎综合征伴氮质血症比较常见,血尿素和肌酐升高,肌酐清除率下降。也有报道肾脏有广泛新月体形成,临床呈急进性肾炎表现。部分病人可出现低蛋白血症和肾性水肿,而肾病综合征少见。常见广泛而严重的肾损害,可发生肾衰。

(2)栓塞性肾炎:在感染性心内膜炎病程中,肾脏可发生大小不等的栓塞,导致栓塞性肾炎。临床表现依栓子大小以及栓塞部位、程度而定。小者患者可无任何症状,仅表现为镜下血尿或蛋白尿;大者可突然发生剧烈腰痛,类似肾结石引起的肾绞痛,常出现肉眼血尿。

(3)小管间质性肾炎:感染性心内膜炎引起间质肾炎与感染病原菌经血循环进入肾实质引起间质肾炎及长期使用大量抗生素有关,使用抗生素尤其是青霉素类,会导致过敏性小管间质肾炎。其临床表现与其他药物相关性小管间质性肾炎类似。

(4)肾脓肿:急性葡萄球菌性心内膜炎同时伴有全身的脓毒败血症时可同时导致肾脏多发性小脓肿。临床表现为发热、腰痛、肾区叩击痛,可出现血尿。

2、肾外表现

常有不同程度的不规则发热,体温37.5~39℃,呈弛张型,午后和晚上较高,伴寒战和盗汗。同时有全身不适、软弱乏力、食欲不振和体重减轻等非特异性症状。病人常诉头痛、胸背和肌肉关节痛。体检有多变的心脏杂音,可能为原有的病理性杂音增强或出现新的病理性杂音。70%左右患者出现栓塞现象,表现为睑结膜、口腔黏膜及皮肤的瘀点,指或趾甲下裂片状出血,视网膜Roth斑,Osler结节及Janeway损害。病程后期出现的内脏栓塞如脑栓塞、肺、脾、肠系膜及肠系膜下动脉栓塞时可出现相应的临床表现。患者多有进行性贫血,脾大,血白细胞升高,血沉增快,血培养75%~90%为阳性菌血症。

(1)急性感染性心内膜炎的常见临床表现:

常有急性化脓性感染、近期手术、外伤、产褥热或器械检查史。起病急骤,主要表现为败血症的征象,如寒战、高热、多汗、衰弱、皮肤黏膜出血、休克、血管栓塞和迁移性脓肿,且多能发现原有感染病灶。

心脏主要为短期内可出现杂音,且性质多变,粗糙。由于瓣膜损坏一般较严重,可产生急性瓣膜关闭不全的征象,临床上以二尖瓣和(或)主动脉瓣最易受累,少数病例可累及肺动脉瓣和(或)三尖瓣,并产生相应瓣膜关闭不全征象。此外,也常引起急性心功能不全,若病变主要侵犯二尖瓣或主动脉瓣,则表现为急性左心功能不全,出现肺水肿;若病变累及三尖瓣和肺动脉瓣,则可表现为右心衰竭的征象;若左、右心瓣膜均受累,可产生全心衰竭的征象。若赘生物脱落,带菌的栓子可引起多发性栓塞和转移性脓肿,并引起相应临床表现。

(2)亚急性感染性心内膜炎起病缓慢;

初期临床表现可不典型,尤其是老年患者,但大多数患者逐步出现特征性表现。凡心脏病患者有不明原因发热在1周以上,应考虑本病可能。发热常为不规则低热或中等度发热,但也有高热寒战,关节和腰痛者。有正血红蛋白性贫血,杵状指及脾大。心脏除原有心脏病变杂音外,其强度可发生变化或出现新的杂音,且杂音易变。也可出现心力衰竭,主要是心内膜炎过程中,发生瓣膜穿孔、腱索断裂、功能性狭窄、主动脉窦破裂及由于冠状动脉栓塞引起心肌炎或心肌梗死等所致。患者尚有迁徙性感染和动脉瘤形成。栓塞可引起各种临床表现,如脾栓塞可引起左上腹剧痛,肾栓塞可引起血尿和肾绞痛,脑栓塞可引起偏瘫、失语、昏迷及蛛网膜下腔出血以及皮肤黏膜出血或条纹状出血,指端出现Osler结节,视网膜出血等。

二、诊断

除有肾损害的表现(如血尿、蛋白尿或肾功能减退等)外,尚具有符合心内膜炎的诊断依据。目前临床上典型的心内膜炎已不多见。对有心瓣膜疾病、先天性心血管畸形或人造瓣膜置换术的患者,出现原因不明发热并持续1周以上者,应怀疑心内膜炎。若同时伴有尿常规的变化则应高度怀疑感染性心内膜炎相关肾病。

但对临床表现不典型且血培养阴性者,应注意与风湿性心脏病活动期、全身红斑性狼疮、原发性冷球蛋白血症及全身坏死性血管炎鉴别。前两者在实验室检查中均有特异性指标,如红斑性狼疮患者的抗核抗体和抗DNA抗体增高;冷球蛋白血症患者常可检出单株峰IgM,血中冷球蛋白含量一般均高于10g/L,且伴有高滴度的类风湿因子。全身性坏死性血管炎补体检测多属正常。

主要病因:与循环免疫复合物形成有关

一、发病原因

感染性心内膜炎的发生与以下因素有关:

1.基础疾病

感染性心内膜炎患者常有基础心血管疾病。风湿性心脏病占发病总数的60%~80%,其中以二尖瓣(尤其是二尖瓣脱垂)和主动脉瓣关闭不全最常见,三尖瓣或肺动脉瓣病变较少。先天性心脏病中以室间隔缺损及动脉导管未闭为最常见,其次为二叶主动脉瓣、法洛四联症和主动脉窦瘤破裂等。其他疾病如马方综合征、梅毒性心脏病和肥厚型心肌病等也可引起。

易患感染性心内膜炎的原因,可能是因为血流从压力高的心腔或血管经狭窄空道流向低压的心腔或管腔,产生虹吸压力效应(venturi pressure effect)而形成涡流,或由于射流损伤(MacCallum斑),造成心内膜或心脏瓣膜损害,使胶原组织暴露导致血小板、纤维蛋白原在瓣膜上聚集,在此基础上微生物能轻易的种植在无菌性赘生物上,造成感染性心内膜炎。

感染性心内膜炎也可由于医源性因素引起,包括心血管介入性诊治和心脏或非心脏手术、心内压力监测插管、房室分流、高能营养、活检、起搏器、动静脉插管、导尿管、气管插管(特别是在烧伤患者,抵抗力减低时)。2%~6%长期血液透析患者发生感染性心内膜炎。恶性肿瘤接受化疗、骨髓或器官移植后免疫抑制治疗者,以及吸毒和艾滋病患者,易患本病。

2.病原体

急性感染性心内膜炎大多由毒性强烈的细菌侵入心内膜所致,金黄色葡萄球菌感染是引起急性感染性心内膜炎的主要原因,也是吸毒和人工瓣膜患者的主要致病菌。这些患者常有全身性细菌播散,包括皮肤、骨、关节、眼和脑等。5%~10%吸毒和人工瓣膜感染性心内膜炎患者由革兰阴性细菌所致。厌氧菌感染引起的感染性心内膜炎约占1%,可能是由于心内血液含氧量高而不利于厌氧菌的生长。

亚急性感染性心内膜炎一般均为毒力较低的细菌引起,草绿色链球菌占多数,依次为肠球菌和隐球菌等。以往的报告指出,非人工瓣膜的感染性心内膜炎时,80%为链球菌或葡萄球菌所致。病原菌入侵途径系通过口腔、泌尿道、肺部和肠道感染灶进入血液。在正常人,这些病原菌能被机体随时消灭,而在心脏瓣膜有病变时,容易滞留细菌,引起感染性心内膜炎。微生物所侵犯的部位,常位于血流经过狭窄孔道前方,例如二尖瓣关闭不全时位于瓣叶的心房面;室间隔缺损时位于右心室内膜;动脉导管未闭时位于肺动脉内膜等。吸毒或艾滋病患者常有三尖瓣感染性心内膜炎伴反复肺梗死,二尖瓣和主动脉瓣真菌性感染性心内膜炎伴肢体动脉栓塞。

脓肿形成是瓣膜感染的严重并发症之一,可因感染灶直接侵犯纤维性心脏骨架(即瓣膜周围结缔组织)所致,同时累及邻近心肌。偶尔血源性播散导致心外脓肿形成。脓肿形成多见于急性感染性心内膜炎,而亚急性感染性心内膜炎时少见。

3.免疫学因素

心内膜赘生物中的细菌刺激免疫系统产生非特异性抗体,导致多株γ球蛋白增高,类风湿因子阳性,偶然梅毒血清试验侵阳性。类风湿因子阳性见于半数亚急性感染性心内膜炎患者,对血培养阴性患者诊断本病提供线索,且在细菌被杀灭后转为阴性。60%~100%感染性心内膜炎患者(尤其是亚急性感染性心内膜炎)存在抗心内膜和抗肌纤维膜抗体。

在细菌感染之前,大多数患者已存在针对多种细菌的特异性抗体,后者在感染加重时进一步增高,经治疗后减低。显然,这种特异性抗体对预防心内膜感染和再感染无作用。

约30%感染性心内膜炎患者血清溶血补体减低,经治疗后增高,并转为正常。免疫复合体肾小球肾炎患者溶血补体减低,82%~97%感染性心内膜炎患者存在循环免疫复合体,当后者浓度增高时,患者常有心外表现,例如关节炎、脾大、肾小球肾炎,病程延长,低补体血症。某些研究已肯定,感染性心内膜炎患者的肾小球肾炎由免疫复合体引起。同样,关节炎、滑膜炎、心包炎、Osler结节、Roth出血点也是免疫复合体所致的炎症反应。

二、发病机制

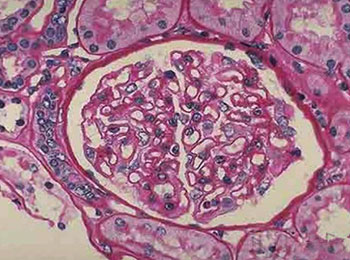

感染性心内膜引起肾损害的发病机制,一般认为微栓塞是引起局灶性肾炎的原因,但免疫荧光和电子显微镜检查提供了免疫复合物发病机制的重要证据。弥漫性和局灶性肾小球肾炎的免疫荧光染色表现相似,主要表现为沿毛细血管壁有弥漫性颗粒状的C3沉积。毛细血管壁和系膜区尚有免疫球蛋白(主要是IgG)的沉积。有些局灶性肾炎中免疫荧光沉积物也可在似乎是正常的肾小球中见到。通常在局灶性肾小球肾炎中见不到电子密度增加的沉积物,而在弥漫性肾小球肾炎中则常发生,大多位于肾小球基膜和内皮细胞之间以及在系膜内。有些患者在肾小球基膜内以及与上皮细胞足突之间也可有沉积物。在凝固酶阳性的葡萄球菌所致的心内膜炎患者中,沉积物主要位于上皮细胞下,与急性链球菌感染后的肾小球肾炎表现相似。

引起感染性心内膜炎的细菌或其产物作为抗原,产生相应抗体,两者组成循环免疫复合体。在肾小球内免疫复合体的沉积部位与细菌的类型、感染时期有关,但主要取决于抗原-抗体复合物的大小和溶解度。当抗原过剩时所形成的免疫复合物,体积较小而溶解度高,易在肾小球上皮细胞下沉积,多见于细菌性心内膜炎的败血症期,尤其是凝固酶阳性的葡萄球菌性心内膜炎,常伴有弥漫性增殖性肾小球肾炎。当抗体稍多于抗原时,所形成的免疫复合物呈中等度体积而溶解度差;当抗体明显多于抗原时,所产生的较大免疫复合体是不溶解的。这些中等度和大体积的免疫复合物常沉积于肾小球内皮下,引起局灶性或弥漫性肾小球肾炎,多见于草绿色链球菌所致的亚急性细菌性心内膜炎。此外,在血循环中可找到抗原-抗体复合物。本病尚有补体激活和利用,有人从病变的肾脏组织取得抗体,后者与同一患者血培养中获得细菌引起的阳性免疫反应。

常见并发症:心力衰竭 动脉瘤

1、心力衰竭:急性感染性心内膜炎患者的二尖瓣和主动脉瓣最易受累,瓣膜损害严重,产生急性瓣膜闭合不全,可出现急性左心功能不全、肺水肿的表现。病变若累及三尖瓣及肺动脉瓣,可出现右心衰的表现。若左、右心瓣膜均受累,可产生全心衰竭的征象。

2、栓塞:若赘生物脱落,带菌的栓子可引起多发性栓塞。最常见的部位脑、肾、脾和冠状动脉,可产生相应临床表现。

3、转移性脓肿:急性感染性心内膜炎的赘生物易脱落,这些带菌的栓子可随血液到达身体的各个部位引起脓肿的形成。

4、感染性动脉瘤:多由于严重的感染,病原微生物侵蚀动脉壁弹性组织,导致动脉的局部扩张。发生于较小动脉的动脉瘤,预后较好,发生于较大动脉的动脉瘤一旦破裂预后较差。

5、栓塞性肾炎:在感染性心内膜炎病程中,肾脏可发生大小不等的栓塞,可并发栓塞性肾炎。尤其急性葡萄球菌性心内膜炎同时伴有全身的脓毒败血症,易导致肾脏发生多发性小脓肿,广泛而严重的肾损害还可引起急进性肾炎并可发生肾衰竭。

最近浏览