查疾病

您的当前位置:首页 > 查疾病 > 肝纤维化

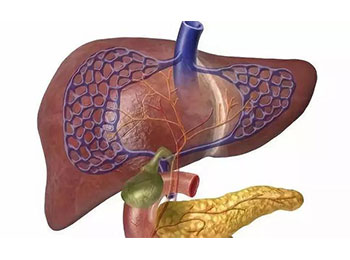

肝纤维化是指肝脏纤维结缔组织的过度沉积,是纤维增生和纤维分解不平衡的结果。纤维增生是机体对于损伤的一种修复反应,各种病因所致反复或持续的慢性肝实质炎症、坏死可导致肝脏持续不断的纤维增生而形成肝纤维化。从许多慢性肝病,特别是慢性病毒性肝炎的临床及病理演…

查看详细典型症状:腹痛伴黄疸, 门体侧支循环, 上腹部肿块及腹胀, 腹部肿块 ,上腹部包块, 肝星状细胞增生。

相关症状:腹痛伴黄疸 门体侧支循环 上腹部肿块及腹胀 腹部肿块 上腹部包块 肝星状细胞增生

一、症状

人类肝纤维化的病理改变多数发展较为缓慢,从肝细胞的损伤、炎症、坏死、细胞外基质的异常增生和沉积,有的需要经过数月至数年之久,平均约3~5年的时间。由于肝脏具有很强的代偿功能,即使肝纤维化处于活动期,病人的临床表现也不典型;即使病人有症状,往往也缺乏特征性。许多患者是在体格检查或因其他疾病进行剖腹探查,甚至在尸体解剖时才被发现。其可能出现的临床表现请参考“肝硬化”相关内容。

二、诊断

肝维化是一个极其复杂的动态过程,在诊断方面,必须结合临床、纤维化有关生化指标进行综合分析,才能作出切合实际的诊断,以下几点意见供诊断时参考。

1、肝纤维化

是在慢性肝病的基础上发生与发展的,因此我们在考虑诊断肝纤维化时,首先要分析有无慢性肝病及慢性肝病的病因存在,所以有关病因学方面的检测及肝功能试验应作,有人推荐ADA(腺苷脱氨酶)、GST(谷胱苷肽S转移酶)等指标,认为较敏感,方法简便。

2.血清指标检测

肝纤维化生化指标国内外综合起来已有20种以上,上述所列之检查是比较常用的。有人推荐P-Ⅲ-P/PC-Ⅲ、HA、LN、TNF-ɑ,认为敏感性较高,但仍不是特异的。

3.超声波检查。

4.肝活组织检查

是诊断肝纤维化最直接、最准确的手段,但为有创检查、难以为患者接受,且不能作为一个动态观察肝纤维化变化及判断疗效的指标。

主要病因:病毒性肝炎、酒精肝、脂肪肝、自身免疫性疾病等。

一、发病原因

任何原因如肝炎病毒、血吸虫病、酒精、药物及毒物等长期持续损害肝脏,都将导致肝纤维化形成,所以肝纤维化的病因是多样的、复杂的。

二、发病机制

肝纤维化形成过程已趋明朗,其形成过程与血清生化有关,大致可分为慢性肝损害,细胞因子网络失调和细胞外间质代谢异常3个环节。

1、致病因子持续作用

各种致病因子的作用方式大致可分为:

(1)致病因子作为抗原,如乙肝病毒(HBV)、丙肝病毒(HCV)、曼氏和日本血吸虫卵分泌的可溶性抗原(SEA)物质,均主要通过免疫反应而造成肝损害。

(2)直接作用于肝细胞致肝损害,如四氯化碳。

(3)二者兼之的某些药物与毒物。肝细胞损害与炎症反应均是肝组织对致病因子的应答反应。但炎症反应、肝细胞再生与修复实为抗损伤反应,通常按坏死→炎症→纤维增生的模式进行。现认为肝脏的炎症(慢性肝损伤)在启动肝纤维化形成过程中起核心作用。

2.细胞因子网络失调

近年来人们将免疫效应细胞和相关的细胞如成纤维细胞和内皮细胞产生的、具有传递不同细胞与组织之间相互作用的激素样蛋白统称细胞因子(包括淋巴因子及单核因子)或称肽类调节因子。各种细胞因子除具有多种生物活性外,彼此之间还有诱生、受体调节及生物学效应上的相互作用,从而构成一个关系复杂的细胞因子网络。经研究已知细胞因子参与肝纤维化形成的调节,一旦细胞因子网络失调,在肝纤维化形成中必然起重要作用。

3.细胞外间质代谢异常

肝细胞受损后,导致某细胞因子过度表达、如转化生长因子-β1(TGF-β1)、TNF-ɑ、白细胞介素(IL-I)、克隆刺因子(CSFS)、血小板衍生的生长因子(PDGF)等。另外某些细胞因子表达低下,如γ-干扰素(IFN-γ)等,结果引起贮脂细胞的激活,转化成为肌纤维样细胞,促进细胞外间质的合成、分泌和沉积的增加,降解减少,从而致纤维化的形成。

贮脂细胞(lipocyte)是一种存在于肝窦周围的细胞,在正常肝脏中,贮脂细胞的主要功能是贮存及代谢视黄醇。在肝纤维化形成过程中,贮脂细胞是细胞外问质成分(除V型胶原外)的主要来源,不仅合成分泌胶原,还合成与分泌其他的非胶原性细胞外间质成分。而库普弗细胞、肝细胞、窦内皮细胞、成纤维细胞、小胆管上皮细胞不是合成间质的主要细胞。

胶原蛋白在体内细胞以纤维形式存在,约占人体蛋白总量的1/3,在肝内占蛋白总量的2%~10%,当肝纤维化时,胶原蛋白可增加到50%左右,而且各型胶原均可增加,主要是Ⅰ和Ⅲ型胶原,早期以Ⅲ型胶原增加为主,晚期以Ⅰ型胶原占优势。在慢性肝病时,由于致病因素作用,使合成前胶原的细胞核DNA分子上特异性阻抑蛋白脱落,将合成前胶原蛋白的遗传信息转录到mRNA分子,mRNA进入细胞质,在粗面内质网蛋白库上通过相应的mRNA翻译合成前ɑ-肽键,经羟化、糖基化和三条肽键拧成螺旋状前胶原,从细胞内经微管分泌到细胞外基质中,再经裂解、氧化、缩合和交联而成胶原纤维。胶原纤维再与蛋白多糖、层黏素结合黏附形成纤维隔,向小叶内和小叶间伸展,使邻接的各小叶被纤维隔分离、破坏,这就是肝纤维化。

常见并发症:丁肝、血吸虫病

易并发感染性(慢性乙型、丙型和丁型病毒性肝炎,血吸虫病等),先天性代谢缺陷(肝豆状核变性、血色病、α1-抗胰蛋白酶缺乏症等)及化学毒物性(慢性酒精性肝病、慢性药物性肝病)及自身免疫性肝炎、原发性胆汁性肝硬化和原发性硬化性胆管炎等。

最近浏览