查疾病

您的当前位置:首页 > 查疾病 > 血栓闭塞性脉管炎

血栓闭塞性脉管炎(thrombosis angiitis obliterans,TAO)是一种有别于动脉硬化,节段分布的血管炎症,病变主要累及四肢远段的中、小动静脉,病理上主要表现为特征性的炎症细胞浸润性血栓,而较少有血管壁的受累。

查看详细早期症状:以动脉受损为主要的患者,脉管炎症状表现为患肢发麻、发冷、乏力、局部皮肤发作性或持续性发白、发紫,活动后疼痛(即间歇性跛行),进行性肌肉萎缩

晚期症状:患肢缺血,而肢体缺血可引起肢体营养障碍,常表现为皮肤干燥、脱屑、皱裂;汗毛脱落、出汗减少;趾(指)甲增厚、变形、生长缓慢;肌肉萎缩、肢体变细

相关症状:皮肤干燥、皮肤湿冷、肌肉萎缩、小腿溃疡、急性下肢缺血

其临床特点为患肢缺血、疼痛、间歇性跛行、受累动脉博动减弱或消失,伴有游走性血栓性浅表静脉炎,严重者可有肢端溃疡或坏死。好发于男性青壮年,女性少见。多在寒冷季节发病,病程迁延,病变常从下肢肢端开始,以后逐渐向足部、小腿发展。单独发生在上肢者很少见,累及脑、心、肾等部位者更少见。

1.多见于20~40岁的男性吸烟者,绝大多数为下肢受累。2.起病时肢端发凉、怕冷、麻木、酸痛,继而出现间歇性跛行,最后发展为静息痛,尤以夜间为甚。3.肢端皮肤呈紫红或苍白,皮温降低,皮肤干燥,小腿肌肉萎缩,趾或足发生溃疡及干性坏疽,可伴有游走性浅静脉炎,足背动脉和(或)胫后动脉搏动减弱或消失。肢体位置试验阳性,即平卧抬高患肢时肢体末端苍白、下垂时潮红或紫绀。4.免疫球蛋白增高、抗动脉抗体阳性,有助诊断。肢体节段性测压、动脉波形分析、经皮氧分压测定、皮温测定、肢体红外线热图像检查,有助于判断闭塞的部位及病变程度。动脉造影显示病变呈节段性分布,受累段狭窄或闭塞。

一、发病原因

血栓闭塞性脉管炎的病因至今尚不完全了解,一般认为是由综合因素所酿成。主要包括:

1.吸烟:指主动及被动吸烟者,烟碱能使血管收缩。据统计,患者中有吸烟史者占80%~95%。戒烟可使病情好转,再吸烟后,又再度复发。吸烟虽与本病关系密切,但并非惟一的致病因素,因为妇女吸烟者,发病率并不高,还有少量患者从不吸烟。

2.寒冷和感染:寒冷损害可使血管收缩,因此北方的发病率明显高于南方。由于很多病人都有皮肤真菌感染,所以有些学者认为,它影响人的免疫反应,可使血液中的纤维蛋白原含量增多,易发生血栓形成。但某些易感人群因工作关系,经常暴露于寒冷环境中,以及虽有真菌感染者,而其发病率并不高,因此尚不能确认寒冷和感染为本病的主要病因,而可能是一种诱因,加重血管痉挛作用。

3.性激素:病人绝大多数为男性,又都在青壮年发病,很可能与前列腺功能紊乱,引起血管舒缩失常有关。

4.血管神经调节障碍:自主神经系统对内源性或外源性刺激的调节功能失常,可使血管处于痉挛状态,从而可导致管壁增厚和血栓形成。

5.外伤:少数病人有肢体损伤史,如压伤、剧烈运动、长途行走等,发病可能与血管损伤有关。但有的轻微外伤,不足以引起肢体血管损伤,也有时一侧肢端轻度外伤而在其他肢体发生脉管炎的病变,这些情况难以用直接外伤暴力解释。有人认为外伤后刺激神经感受器,进而引起中枢神经系统功能失调,使其逐渐丧失对周围血管的调节作用,引起血管痉挛,长期痉挛而导致血栓阻塞。

6.免疫学说:临床研究表明脉管炎病人有特殊的抗人体动脉抗原的细胞和体液免疫性,血清中有抗动脉抗体存在。病人血管中发现各种免疫球蛋白(IGM、IGG、IGA)和C3复合物,血清中发现抗核抗体存在,无抗线粒体抗体,人类白细胞抗原异常与这些自体抗体的存在提示本病可能是自身免疫性疾病。近年文献报道,取患者动脉抗原作补体结合试验,呈阳性者占44.3%,在病情处于急性活动期,其阳性率更高。

总之,从临床角度看,凡是能使周围血管持久地处于痉挛状态者,都很可能是致病因素,病因上可能是综合性的。血管持久痉挛,影响管壁滋养血管的血供,可使管壁发生缺血性损害,导致炎症反应和血栓形成,构成本病发生和发展的基础。

二、发病机制

1.病理特点。脉管炎是一种周围血管的病变,血管全层呈炎性反应有腔内血栓形成和管腔阻塞。其特点如下:

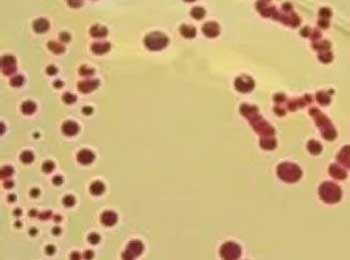

(1)病变主要侵犯下肢血管,病情进展可侵犯上肢。心、脑、肠、肾等内脏血管虽可累及,但极罕见。在上海中山医院261例中,上下肢同时受累者21例,无一例单独发生在上肢的。(2)病变主要累及中小型动脉。如胫前、胫后、足背、跖、桡、尺和手掌等动脉。其他较大的动脉如股和肱动脉发生病变较少见。据一组198例脉管炎病人进行两侧股动脉造影类型分析,对其中105例210条肢体动脉造影类型分析,显示胫前、胫后和腓动脉闭塞分别占90%、80%和50%。腓动脉有半数未闭塞。有40%的病人,除小腿动脉闭塞外,股腘动脉也受累。股腘动脉病变系由小腿动脉病变向近心端发展形成。约40%小腿血管闭塞类型两侧相似。半数以上在闭塞远侧动脉主干消失。(3)病变的血管壁全层呈非化脓性血管炎改变,在全层血管壁中有广泛的淋巴细胞浸润及内皮细胞和成纤维细胞增生。中性粒细胞浸润较少,偶见巨细胞。早期即有管腔内血栓形成,血栓初期为红色或棕色,后变为淡黄色,含有很多内皮细胞及成纤维细胞。后期血栓机化,伴有血管腔内细小再管化,血管壁的交感神经可发生神经周围炎、神经退行性变和纤维化。静脉受累的病理变化与动脉大体相同。(4)病变为节段性,并常呈节段性分布,节段之间有内膜正常的管壁、病变和正常部分的界线分明。(5)少数病人在病变后期,血管壁和血管周围组织呈广泛纤维化,动脉、静脉和神经可被纤维组织包围,形成一硬索条周围可以见到侧支循环形成。(6)血管闭塞的同时,虽可逐渐建立侧支循环,但常不足以代偿。因此受累肢体供血不足,发生疼痛、功能障碍以及骨骼和软组织营养障碍。肌肉和皮肤萎缩,骨质疏松或发生坏死,骨髓炎。足和趾部脂肪吸收和纤维化。趾甲增厚,生长缓慢。毛发脱落,趾部毛细血管增多,扩张而无张力。后期可发生足部坏疽和溃疡,继发感染,弥漫性蜂窝织炎、腱鞘脓肿或上行性淋巴管炎。严重病例可发生神经纤维化,甚至发生神经纤维与其细胞体分离变性。

2.病理过程。血栓闭塞性脉管炎的病理过程可分为急性期、进展期和终末期。

(1)急性期:急性期的病理变化是最有特点和诊断价值的,主要表现为血管壁全层的炎症反应,并伴有血栓形成、管腔闭塞,血栓周围有多形核白细胞浸润,有微脓肿形成。(2)进展期:在进展期主要为闭塞性血栓的机化,并有大量炎症细胞向血栓内浸润,而同时血管壁的炎性反应则要轻得多。(3)终末期:终末期主要的病理变化是血栓机化后的再通,血管壁中、外膜层的再管化,以及血管周围的纤维化。同时血管壁的交感神经也可发生神经周围炎,神经退行性变和纤维化。此期的病理改变往往缺乏特征性,易与动脉硬化引起血管闭塞的晚期改变相混淆。总之血栓形成,大量炎症细胞浸润和增生是血栓闭塞性脉管炎特征性的病理改变。

常见并发症:血症 血管炎 神经炎

除上述血管方面的病理变化外,尚有神经、肌肉、骨骼等组织的缺血性病理改变。若并发局部感染,可出现发烧、畏寒、烦躁等全身毒血症状。肢端组织缺血更为严重,产生溃疡或坏疽。大多为干性坏疽,若继发感染,则呈湿性坏疽,细菌所产生的毒素或其它毒素进入血循环而产生的全身性中毒症状称为毒血症。

1、毒血症:是指细菌所产生的毒素或其它毒素进入血循环而产生的全身性中毒症状。

2、干性坏疽:干性坏疽与细菌感染无关。流往某种组织的血流被堵住或是减少,就会发生干性坏疽。当肌肉坏死时会极为疼痛,肌肉一旦死亡,它会变为麻木,并慢慢变成黑色。在坏死组织及活组织之间,会出现一条肉眼可见的分隔线。

3、湿性坏疽:感染性、潮湿、坏疽,是一种在坏死肌肉上繁殖的名叫梭状芽胞杆菌的细菌所产生的毒素,将一个区域内的肌肉及上层皮肤杀死所造成的。为了防止坏疽,有时医生无可避免地须将部分肢体截除。这也将是本病严重的并发症之一。

最近浏览