查疾病

您的当前位置:首页 > 查疾病 > 遗传性共济失调

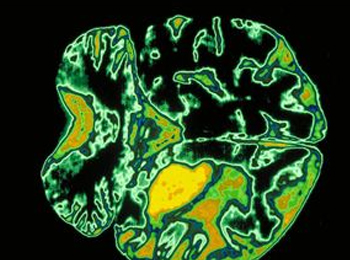

遗传性共济失调(hereditary ataxia)是一组以慢性进行性小脑性共济失调为特征的遗传变性病;世代相传的遗传背景、共济失调表现及小脑损害为主的病理改变是三大特征。本组疾病除小脑及传导纤维受累外,常累及脊髓后柱、锥体束、脑桥核、基底核、脑神经…

查看详细早期症状:步态异常是遗传性共济失调最为常见、也多为首发症状,表现为醉酒样或剪刀步态,道路不平时行走不稳更加明显

晚期症状:吞咽困难和饮水呛咳是由于脑干神经核团受损所致,随着病情的进展,临床表现逐渐明显且多见,震颤

相关症状:肢体运动不协调 腱反射消失 大写症 疲劳 感觉障碍

一、症状

1.Friedreich型共济失调

Friedreich型共济失调(Friedreich’s ataxia)是表现小脑性共济失调的最常见特发性变性疾病,由Friedreich(1863)首先报道。本病具有独特的临床特征,如儿童期发病,肢体进行性共济失调,伴锥体束征、发音困难、深感觉异常、脊柱侧突、弓形足和心脏损害等。

(1)通常4~15岁起病

偶见婴儿和50岁以后起病者,男女均可受累。首发症状为进展性步态共济失调,步态蹒跚、左右摇晃、易于跌倒;2年内出现双上肢共济失调,表现动作笨拙和意向性震颤;在此早期阶段膝腱反射和踝反射消失,出现小脑性构音障碍或暴发性语言,双上肢反射及部分患者双膝腱反射可保存。双下肢关节位置觉和振动觉受损,轻触觉、痛温觉通常不受累。双下肢无力发生较晚,可为上或下运动神经元损害,或二者兼有。

(2)患者在出现症状前5年内通常出现伸性跖反射

足内侧肌无力和萎缩导致弓形足伴爪型趾,是常见的体征,也可以是未患病家族成员孤立的表现。进行性严重脊柱后侧凸畸形可导致功能残疾和慢性限制性肺部疾病,心肌病有时只能由超声心动图检出,可导致充血性心力衰竭,是主要的死亡原因。其他异常包括视神经萎缩、眼球震颤(多为水平性)、感觉异常、震颤、听力丧失、眩晕、痉挛、下肢疼痛和糖尿病等。

(3)查体可见跟膝胫试验和闭目难立征阳性

75%有上胸段脊柱畸形,约25%患者有视神经萎缩,50%伴弓形足,85%伴心律失常或心脏杂音,10%~20%伴糖尿病。

(4)辅助检查

①X片可见脊柱和骨骼畸形;MRI可见脊髓变细;②心电图常见T波倒置、心律失常和传导阻滞,超声心动图示心室肥大,视觉诱发电位波幅下降;③DNA分析FRDA基因18号内含子GAA大于66次重复。

2.脊髓小脑性共济失调

脊髓小脑性共济失调(spinocerebellar ataxia,SCA)是遗传性共济失调的主要类型,包括SCA1~21。成年期发病、常染色体显性遗传及共济失调等是本病的共同特征,并表现在连续数代中发病年龄提前和病情加重(遗传早现)。各亚型症状相似,交替重叠。遗传早现现象是SCA的典型表现,症状逐代加重。

(1)SCA共同症状体征

30~40岁隐袭起病,缓慢进展,也有儿童期及70岁起病者;下肢共济失调为首发症状,表现走路摇晃、突然跌倒和讲话含糊不清,以及双手笨拙、意向性震颤、眼球震颤、痴呆和远端肌萎缩等;检查可见肌张力障碍、腱反射亢进、病理征、痉挛步态、音叉振动觉及本体觉丧失。通常起病后10~20年不能行走。

(2)除共同临床表现外

各亚型有各自的特点,如SCA1眼肌麻痹,上视不能较明显;SCA2上肢腱反射减弱或消失,眼球慢扫视运动较明显;SCA3肌萎缩、面肌及舌肌纤颤、眼睑退缩形成凸眼;SCA8常有发音困难;SCA5病情进展非常缓慢,症状较轻;SCA6早期大腿肌肉痉挛、下视震颤、复视和位置性眩晕;SCA10纯小脑征和癫痫发作;SCA7视力减退或丧失,视网膜色素变性,心脏损害也较突出。

3. 遗传性痉挛截瘫

多数呈常染色体显性遗传,但也有呈常染色体隐性遗传或性连隐性遗传。大多在儿童起病,男性多见,主要表现为逐渐进展的下肢痉挛性瘫痪。早期症状为行走时双腿僵硬,不灵活、肌力减弱。由于下肢伸肌张力增高呈剪刀步态。膝、跟腱反射活跃,病理征阳性。感觉多无障碍。多数有弓形足,但不如Friedreich共济失调症明显。有时伴有眼球震颤和脊柱侧凸。疾病缓慢进展,以后双上肢也受影响。如累及延髓支配肌群时可出现构音障碍,吞咽困难。晚期括约肌功能也发生轻度障碍。

二、诊断标准

1.Friedreich型共济失调(FRDA)诊断

根据儿童或少年期起病,自下肢向上肢发展的进行性共济失调,明显的深感觉障碍如下肢振动觉、位置觉消失,腱反射消失等,通常可以诊断,如有构音障碍、脊柱侧凸、弓形足、心肌病、MRI显示脊髓萎缩和FRDA基因GAA异常扩增可确诊。

2.SCA诊断

根据共济失调、构音障碍、锥体束征等典型共同症状,以及伴眼肌麻痹、锥体外系症状及视网膜色素变性等表现,结合MRI检查发现小脑、脑干萎缩,排除其他累及小脑和脑干变性病可临床确诊。

临床上仅根据各亚型特征性症状、体征确诊仍困难者(SCA7除外),可用PCR法准确判定亚型及CAG扩增次数,进行基因诊断。

一、病因

小脑性共济失调(cerebellar ataxia,CA)为常染色体显性遗传,近年来部分亚型基因已被克隆和测序,显示致病基因三核苷酸(如CAG)重复序列动态突变,拷贝数逐代增加为致病原因。

常染色体显性遗传的脊髓小脑性共济失调具有遗传异质性,最具特征性的基因缺陷是扩增的CAG三核苷酸重复编码多聚谷氨酰胺通道,该通道在功能不明蛋白(ataxins)和神经末梢上发现的P/Q型钙通道α1A亚单位上;其他类型突变包括CTG三核苷酸(SCA8)和ATTCT五核苷酸(SCA10)重复序列扩增,在许多病例中这种扩增片断的大小与疾病严重性有关,且发病年龄愈小,病情愈重。

Friedreich型共济失调(FRDA)是9号染色体长臂(9q13-12.1)frataxin基因非编码区GAA三核苷酸重复序列异常扩增所致,正常GAA重复扩增42次以下,病人异常扩增(66~1700次)形成异常螺旋结构可抑制基因转录。

二、发病机制

小脑性共济失调(ADCA)病理改变主要表现小脑、脊髓和脑干变性,故又称为脊髓小脑性共济失调(SCA),根据临床特点和基因定位分为SCA1~21种亚型。

SCAs基因突变改变蛋白的性质,使之无法被正常加工,异常加工的片断与一种参与非溶酶体降解的缺陷蛋白泛素(ubiquitin)结合,共同以蛋白酶体(protease)的复合体形式转运至核内,推测这种核内蛋白聚集可影响细胞核的功能。每种SCA亚型基因位于不同的染色体,有不同的大小和基因突变部位,例如,SCA1基因位于染色体6q22-23,基因组跨度450Kb,cDNA长11Kb,含9个外显子,编码816个氨基酸残基组成ataxia-1蛋白,该蛋白位于细胞核,CAG突变位于8号外显子,扩增拷贝数为40~83,正常人为6~38。SCA3(MJD)是我国最常见的SCA亚型,基因位于14q24.3-32,至少含4个外显子,编码960个氨基酸残基组成ataxia-3蛋白,分布在细胞质中,CAG突变位于4号外显子,扩增拷贝数为61~89,正常人为12~41。

尽管SCA有共同的基因突变机制,导致各亚型临床表现雷同,但仍有差异,如有的伴眼肌麻痹,有的伴视网膜色素变性,病理损害部位和程度也不相同,提示除了多聚谷氨酰胺毒性作用外,其他因素可能也参与发病。

SCA共同的病理改变主要是小脑、脑干和脊髓变性和萎缩,但各亚型也有其特点,如SCA1主要是小脑、脑干的神经元丢失,脊髓小脑束和后索受损,很少累及黑质、基底核及脊髓前角细胞;SCA2以下橄榄核、脑桥、小脑损害为重;SCA3主要损害脑桥和脊髓小脑束;SCA7的特征是视网膜神经细胞变性。

Friedreich型共济失调(FRDA)基因产物frataxin蛋白存在于脊髓、骨骼肌、心脏及肝脏等细胞线粒体内膜,导致线粒体功能障碍而发病。重复扩增愈多,发病年龄愈早。肉眼可见脊髓变细,胸段明显;镜下显示后索、脊髓小脑束和皮质脊髓束变性,后根神经节和Clarke柱神经元丢失,周围神经胶质增生,脑干、小脑和大脑受累较轻。心脏因心肌肥厚而扩大。

常见并发症:心律失常

易出现心肺并发症,如心脏扩大、心律失常、呼吸道感染等。

最近浏览